En las últimas semanas, las redes sociales y medios de comunicación nos han mostrado imágenes de un Acapulco desolado, con hoteles, condominios, casas y caminos arrasados por vientos que alcanzaron los 265 kilómetros por hora. La catástrofe que nadie vio venir.

Científicos expertos han señalado que las causas posibles responden a un fenómeno que ya no es extraño de escuchar: cambio climático. El aumento de la temperatura en los océanos ha sido un ejemplo tangible de los efectos del calentamiento global.

En ese mismo lado del océano Pacífico, a poco menos de 850 kilómetros (imaginando que pudiéramos ir a lo largo de la costa del país) se encuentra San Juan de Abajo.

Anclado entre las montañas de la Sierra Madre Occidental y la costa del Pacífico, San Juan de Abajo es una población del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit y que también es escenario de las consecuencias del cambio climático.

Debido a su intensa actividad agropecuaria, San Juan de Abajo enfrenta las consecuencias de la deforestación y degradación de sus suelos, la pérdida de biodiversidad y una marcada sedimentación en su río.

Desde hace poco más de año y medio, un equipo de biólogos del ITESO comenzó un proyecto de investigación que apuesta por un manejo del paisaje capaz de ofrecer soluciones integrales a problemas complejos.

Marinés de la Peña, Juan Fernando Escobar y Natalia Mesa lideran la iniciativa San Juan Sustentable, en colaboración con un grupo diverso y extendido de investigadores, estudiantes, profesores y la comunidad local.

Con el impulso de las convocatorias Conecta y Ríos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, esta iniciativa desarrolla dos proyectos enfocados en la restauración del río Huichichila y en la implementación de sistemas de producción de alimentos más sustentables.

Su objetivo para los próximos tres años es muy concreto: incrementar la sustentabilidad en el territorio y transformar las prácticas cotidianas para mejorar la calidad de vida.

Bienvenidos a San Juan de Abajo

Si te desplazas desde Guadalajara, la autopista hacia Tepic te conduce por un paisaje caracterizado por campos de agave azul de la región Valles hasta llegar al calor salino de la costa.

Localizado a 40 metros sobre el nivel del mar, este poblado se ubica a 50 kilómetros de distancia de destinos turísticos como Puerto Vallarta o Punta Mita.

Esta localidad se ubica dentro de la subcuenca hidrológica del Arroyo Huichichila y su actividad económica se concentra en el cultivo de sandía, maiz, mango y pepino, así como en ganadería.

Sin embargo, la notable capacidad productiva de la localidad ha ocasionado la deforestación, la degradación de sus suelos, la pérdida de vegetación y una alta sedimentación en su río.

Marinés de la Peña, investigadora del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO, y coordinadora de esta investigación, destaca la relevancia de intervenir en espacios como este: “Sabemos que en San Juan hay problemas de contaminación del agua y que la fertilidad de los suelos está cada vez más deteriorada. Es por eso que queremos trabajar aquí, porque es donde podemos incidir para mejorar”, enfatiza la bióloga, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Con la investigación titulada «Ríos y sistemas productivos ante el cambio climático», se ha propuesto atender aspectos fundamentales como la restauración del ecosistema y la valoración de los beneficios que nos brinda la naturaleza; tales como la regulación del ciclo del agua, la disminución de la erosión del suelo y la mejora de la calidad del aire.

Una comunidad y su río

Cuenta la gente que hace algunas décadas se podía nadar en el río Huichichila —el “Huichi”, como lo nombran algunos de sus habitantes—, un entorno natural que ofrecía a las familias la oportunidad de pasar días agradables. Actualmente, el río ha perdido casi por completo su vegetación debido a la expansión de terrenos agrícolas que lo invadieron, sumado a la acumulación y presencia de agroquímicos en el agua.

El equipo de investigadores ha trazado un plan de acción a tres años con el objetivo de restaurar la vegetación del arroyo. Para esto, en julio pasado comenzaron con campañas de limpieza en las que participaron voluntariamente miembros de la comunidad.

Para la selección de los árboles se dialogó con habitantes locales para conocer lo que ellas y ellos preferían. “Queríamos conocer las especies que identifican como propios de la zona, de manera que hubiera una conexión de la gente y sus árboles”, explica la coordinadora de la investigación.

Se eligieron 22 especies de árboles nativos de la región que poseen las características necesarias para resistir a las condiciones particulares del entorno. Entre ellos se encuentran el guamúchil (Pithecellobium dulce), el ficus (Ficus benjamina), la parota (Enterolobium cyclocarpum), la amapa (Handroanthus impetiginosus) y los cuastecomates (Crescentia alata Kunth).

En la primera plantación se sembraron 40 árboles y en la segunda 80 más.

Vivero comunitario

Con la intención de asegurar una producción propia de árboles nativos, en enero 2023 se comenzó la construcción de un vivero en el que participaron hombres y mujeres de la localidad para hacerlo posible.

“Implicó meter las manos, jalar, palear, llevar el cemento y la grava. Creo que al final generó un sentido de orgullo y pertenencia de ser un espacio construido colectivamente”, afirma la investigadora de la Peña.

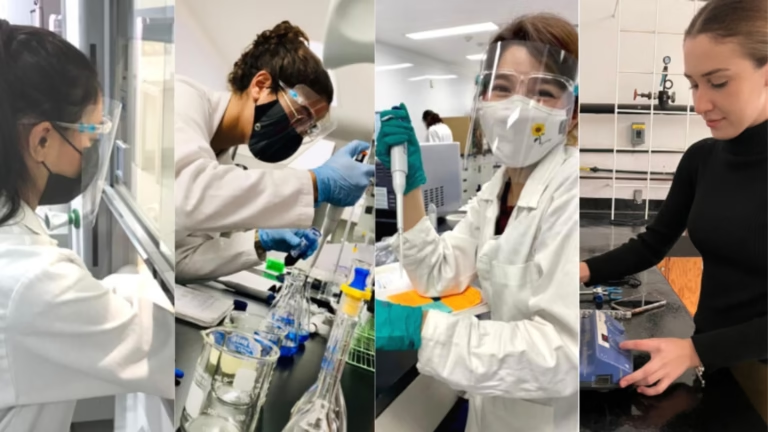

Actualmente, el vivero es administrado por un grupo de mujeres que se ha involucrado en diversas tareas, como la colecta de semillas, su limpieza y almacenamiento, la preparación de sustratos y las bolsas de tierra, y finamente la siembra de las semillas y el cuidado de las plántulas germinadas.

Noelis Guerra, quien desempeña diversas funciones en el vivero, como regar, mover las plantas y aplicar tratamientos, nos platica en entrevista: “Aprendí de las plantas por mi mamá, que tiene un jardín muy bonito. Uno de los consejos que ella me dio es que les hable bonito a las plantas para que crezcan y no se pongan tristes”. Además, comparte que sueña con ver crecer los árboles que ha plantado, especialmente los guamúchiles que germinó desde su semilla y que son sus favoritos debido al fruto dulce que producen.

Una forma diferente de hacer ganadería

En México, la ganadería abarca una parte significativa del territorio. Por décadas se ha seguido un modelo tradicional que ha contribuido a la deforestación y degradación del suelo. Este modelo implica la creación de pastizales mediante la tala de vegetación, a menudo se utilizan pastos exóticos que tienden a convertirse en especies invasoras que compiten fuertemente por el agua.

Como alternativa a este enfoque, los biólogos proponen los sistemas agrosilvopastoriles enriquecidos, un modelo de ganadería que busca métodos más naturales para la cría de ganado. Este modelo se centra en aumentar los servicios ecosistémicos mediante la producción de forrajes y un sistema de rotación intensiva del ganado. Este enfoque busca diversificar los pastizales, ya que depender únicamente de pasto no proporciona una nutrición adecuada y contribuye al aumento de gas metano en la atmósfera a través de las heces de los animales.

La solución propuesta implica la plantación de árboles forrajeros que, con sus hojas, ramas y semillas, proporcionan una alimentación más completa y proporcionan sombra al ganado.

Para entender cómo funciona este modelo, Natalia Mesa, bióloga investigadora y responsable del proyecto Conecta, explica que los animales, como las vacas, se alimentan en un sistema intensivo de rotación. Esto implica dividir los pastizales en secciones. El ganado permanece en una sección durante ciertos días, ahí pasta y consume las hojas de los árboles. Luego, se traslada a otra sección, repitiendo este ciclo hasta recorrer todo el pastizal. De esta manera, al regresar a la primera sección, las hojas de los árboles han vuelto a crecer, lo que permite que cada sección se recupere. En pocas palabras, este sistema sostenible y rotativo promueve la salud del ganado y la regeneración del entorno.

En San Juan, se lleva a cabo un experimento con una parcela demostrativa de 3.8 hectáreas, dividida por secciones mediante un cerco eléctrico alimentado por un panel solar. También se asignó un terreno cuya topografía rocosa funciona como banco de proteínas. Este último actúa como una reserva de forraje con la intención de asegurar un suministro constante de alimento nutritivo para los animales.

“Todo eso se traduce en el bienestar de los animales y de ahorro económico para el ganadero”, afirma la académica Natalia Mesa.

En el transcurso de comprender las necesidades de los productores de la comunidad identificaron que la producción de sandía podía amplificar el impacto del proyecto y entonces dirigen esfuerzos para buscar la sustentabilidad en la producción de sandía, emblemática del pueblo.

Este enfoque no solo beneficia a los animales y a los ganaderos, sino que también se integra de manera armoniosa con las prácticas agrícolas locales”.

Espacio para el aprendizaje

Como parte de su vinculación con el ITESO, estudiantes de esta universidad están involucrados a través de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP). Estas son asignaturas donde los estudiantes próximos a egresar ponen en práctica sus conocimientos en escenarios con problemáticas reales.

En la recuperación del río, la comunidad sugirió convertirlo en un parque lineal, según explica Marinés. Esta iniciativa es atendida por el PAP «Regeneración social del espacio público», coordinado por el académico Carlos Estrada, del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Por otra parte, el PAP «Infraestructura para la gestión inteligente del agua», a cargo de los investigadores David Vargas y José Manuel Ramírez, se encarga de evaluar la hidrología de la cuenca del arroyo con la intención de comprender el manejo del agua y proponer acciones para una mejor gestión.

Estas colaboraciones evidencian la integración de estudiantes en proyectos prácticos que no solo benefician a su formación académica, sino que contribuyen a solucionar problemáticas reales de la sociedad.

Equipo académico

El grupo de académicos detrás de este proyecto se conforma por Marinés de la Peña, quien es responsable de toda la investigación, junto a Juan Fernando Escobar y Natalia Mesa, como investigadores principales de los proyectos.

Por parte del ITESO participan los académicos Hugo de Alba y David Rizo del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales. En temas de cuidado, gestión y calidad del agua participan Mario López, Ana Sofía Macías y Heliodoro Ochoa, académicos del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social.

La Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica (CIDEA) contribuye desde el área social de construcción de redes, y Eric Alvarado, profesor del Departamento de Psicología, Educación y Salud, se enfoca en temas de agroecología.

La colaboración de estos expertos abarca una gama diversa de disciplinas, lo cual fortalece la efectividad del proyecto.