La ciencia no ha sido un espacio que le dé cabida, de entrada, a las mujeres. Más bien, somos nosotras las que hemos luchado por abrirnos paso en este campo: en las ciencias exactas, naturales y sociales, así como en las humanidades. Cualquier libro de historia de la ciencia (la que sea) lo constata, aquí o en cualquier lugar del mundo.

De esta forma, «hacer ciencia» (o sea, crear conocimiento científico desde las múltiples perspectivas disciplinarias o, más recientemente, inter o transdisciplinarias) ha sido, sobre todo, una tarea que se le adjudica «naturalmente» a los hombres. En escasas ocasiones hay un debate público respecto de por qué las mujeres investigadoras en un país como el nuestro seguimos siendo tan pocas o, más aún, por qué nuestra labor no es aún lo suficientemente reconocida o se encuentra tan pobremente representada; por ejemplo, ¿por qué en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) las mujeres no alcanzan siquiera la mitad del padrón?

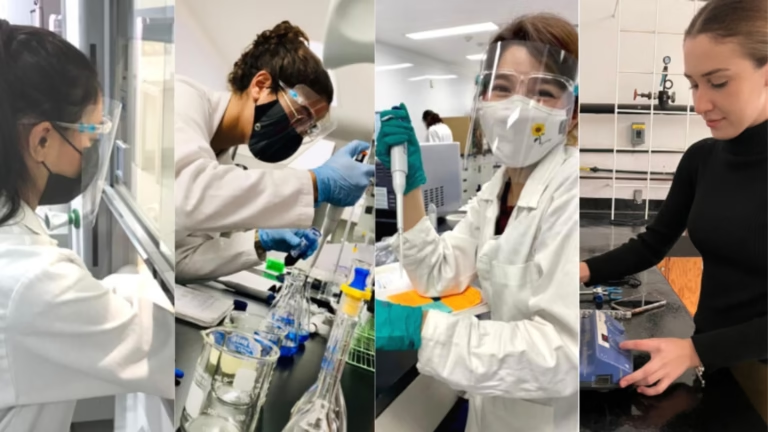

En América Latina hay indicadores más o menos parecidos y, a nivel mundial, incluso peor. La buena noticia, por supuesto, es que cada vez más, esta tendencia se revierte. Y ahí es donde la labor que realizan las comunicadoras de la ciencia puede jugar un papel fundamental, asunto central en este breve artículo.

En la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura (MCCC), que forma parte de la oferta académica del Departamento en Estudios Socioculturales del ITESO, como su nombre lo apunta, consideramos a la ciencia como parte de la cultura: eso significa que, pese a su autonomía, la ciencia no se encuentra al margen de la historia ni de sus contextos de producción y reconocimiento específicos y, por lo tanto, de los procesos sociales desde donde los diversos grupos humanos le damos significado, no sólo a la ciencia, sino al mundo mismo. Desde esta perspectiva, es imposible dejar de ver las desiguales y asimétricas relaciones de poder que se fraguan precisamente cuando la ciencia se produce, se socializa y se usa. Que las mujeres tengan poca presencia o reconocimiento en la ciencia, por ende, no es algo que se encuentre al margen de las brechas educativas o de la división sexual del trabajo que, en lo general, aquejan a buena parte de las mujeres, en este caso, en lugares como México u otros países de América Latina. En esta maestría formamos a comunicadoras y comunicadores de la ciencia y la cultura conscientes de esta problemática: de otro modo, y para el caso que nos ocupa en este artículo, ¿cómo podrían entonces nuestras egresadas y egresados investigar a la comunicación de la ciencia o poner a circular los discursos científicos en el espacio público, a través de diversas estrategias de comunicación, para someter a discusión y ayudar a resolver los problemas que nos aquejan socialmente?

En el libro Comunicar ciencia en México. Fundamentos, estudios y experiencias (2021), coordinado desde la maestría y en el que participamos varios y varias miembros del posgrado, hay un capítulo escrito por Frida Xiomara Reyes Velázquez, basado en los resultados obtenidos en su tesis de grado. Reyes Velázquez es egresada de la maestría y comunicadora de la ciencia, en su texto ella explora las valoraciones, percepciones y acciones de mujeres mexicanas que se dedican a esta labor, contextualizando su práctica en el campo de la comunicación de la ciencia en nuestro país. Ahí, la autora de este capítulo semblantea un posible perfil de estas comunicadoras, comúnmente llamadas «divulgadoras de la ciencia»: mujeres entre los 30 y 39 años de edad, adscritas en su mayoría a instituciones diversas de la Ciudad de México, formadas sobre todo en ciencias naturales y exactas, y quienes desarrollan este tipo de trabajo, sobre todo, de forma voluntaria (ya sea, por ejemplo, como complemento a su labor de investigación o formación o a su quehacer en proyectos independientes). Según se ve en los resultados que Reyes Velázquez nos comparte, se trata de mujeres «reflexivas, activas y comprometidas con su entorno, ávidas de redes que colaboren con acciones afirmativas para el campo donde se desarrollan» (2021, p. 87) y que, sin embargo, no les ofrece todavía una remuneración lo suficientemente digna ni el reconocimiento social o institucional a la medida de sus importantes aportaciones.

Cierro haciendo referencia a esta investigación realizada por una exalumna de la MCCC, porque sus hallazgos evidencian que las comunicadoras de la ciencia en nuestro país, al parecer, tienen retos similares a los de las científicas mexicanas: la construcción de un espacio más equitativo y que, por lo tanto, posibilite una práctica profesional más plena y con un mayor impacto social. La comunicación pública de la ciencia, como un oficio vinculado al quehacer científico, requiere de contextos sociales y profesionales que reconozcan estas disparidades y se comprometan a abolirlas. Mientras nada de esto se discuta ni atienda, tanto la ciencia como su puesta en común serán un escenario cuyo potencial político se encuentre en riesgo; ¿por qué?, porque cualquier cambio social que pugne por entornos más justos y menos violentos, no se alcanza mientras la reproducción de la desigualdad de género continúe.

Bibliografía:

Reyes Velázquez, F. X. (2021). Ser y hacer: la búsqueda del habitus de la comunicación de la ciencia en México. En Herrera Lima, S., Orozco Martínez, C. E. y Pantoja de Alba, A. Comunicar la ciencia en México. Fundamentos, estudios y experiencias. Guadalajara: ITESO.