Por Karla Paola Pedraza, María Fernanda Machuca, Ana Karen Vargas, Atziri Montserrat Lara, Sandra Lizeth Cortéz y Jesica Nalleli de la Torre

Estudiantes de Ciencias de la Educación

Un territorio que duele y resiste

Cuando pisamos por primera vez las calles de El Salto, un municipio ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al centro de Jalisco, sentimos una mezcla de indignación y tristeza, pero también mucha esperanza. Este municipio se enfrenta a una crisis socioambiental profunda. El río Santiago, que es el cuerpo de agua más cercano a la comunidad, ha sido durante años contaminado por desechos industriales, lo que ha dejado una serie de enfermedades como insuficiencia renal, cáncer y problemas respiratorios en la población local, factores que han convertido a este territorio en una “alcantarilla del progreso”, así lo refiere el colectivo Un Salto de Vida. A esto se le suman altos niveles de pobreza, precariedad laboral, violencia estructural y una notable ausencia institucional que se entrelazan con este daño ambiental, y generan un entorno con diversas vulnerabilidades.

Pero incluso en medio de esta adversidad, encontramos personas organizadas, colectivos comprometidos, mujeres fuertes, y niñas y niños con ganas de jugar. Y ahí es donde decidimos comenzar con el PASE, un proyecto que explicaremos a continuación, el cual se realizó entre septiembre de 2024 y abril del 2025.

¿Qué es el PASE y cómo llegamos a El Salto?

Nuestro proyecto se desarrolló en el marco de una materia que forma parte de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITESO. El Proyecto de Acción Socioeducativa (PASE), consiste en un espacio que nos invita a diseñar e implementar una propuesta socioeducativa real que atienda una problemática concreta en un contexto específico. Para nosotras, el PASE fue la oportunidad de unir la teoría con la acción, y de poner el cuerpo y el corazón en un territorio que nos abrió sus puertas para pensar juntas en alternativas.

Así nació Conectando Sueños, un proyecto que, junto al colectivo Un Salto de Vida, se realizó para fortalecer el tejido social en la colonia Potrero Nuevo y zonas aledañas en El Salto, mediante actividades lúdicas, deportivas y ambientales. Buscamos contribuir a generar vínculos, confianza, sentido de pertenencia e identidad entre las personas de una comunidad que ha sido marcada por distintas problemáticas, pero que también ha tenido que organizarse para resistir.

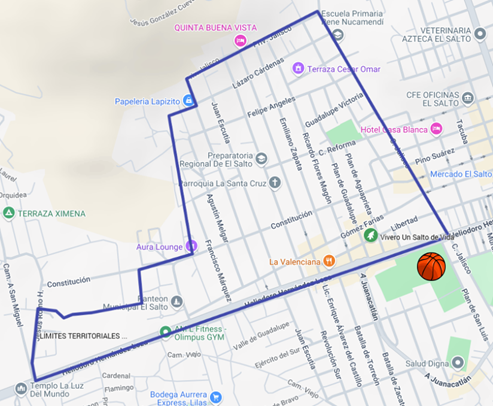

¿Qué hicimos? Un camino en tres fases

El primer paso del proyecto fue un diagnóstico sobre las preocupaciones de la comunidad, las problemáticas de la zona, y cómo influyen en sus habitantes. Queríamos entender realmente qué dolía en el territorio. Esto lo hicimos investigando, caminando por las calles, conversando con los vecinos, y haciendo entrevistas y mapas colectivos donde las personas colocaban lugares que querían cuidar, evitar o que eran concurridos en su colonia. Nos dimos cuenta de que había muchas iniciativas para defender el territorio, pero en ocasiones estas iniciativas tenían poca conexión entre ellas. Hacía falta un espacio seguro, común, para soñar juntos.

A la par tuvo lugar el proceso de inserción. Construimos una relación horizontal con el colectivo Un Salto de Vida y con la comunidad, mediante charlas, acuerdos colaborativos, prácticas de cuidado y acompañamiento cotidiano. Así fuimos creando confianza. Porque sabíamos que no podíamos llegar a hacer un proyecto sin antes entablar vínculos con aquellos con quienes queríamos desarrollarlo.

Finalmente, pasamos al diseño e implementación. Ideamos y realizamos una ludoteca comunitaria con sesiones semanales de juegos de mesa y juegos activos; tuvimos una jornada de reforestación; y cerramos con una actividad deportiva tipo exatlón. Las actividades estuvieron pensadas para que personas de distintas edades pudieran participar, convivir y fortalecer la confianza entre ellas. Así fue como niñas y niños, madres, adultos mayores y algunas adolescencias comenzaron a encontrarse y vincularse desde el juego en estos espacios.

Nuestras decisiones metodológicas se ajustaron constantemente a partir del diálogo con la comunidad y el colectivo. Por ejemplo, al notar que las sesiones iniciales eran poco dinámicas, integramos más juegos físicos y actividades colectivas, lo cual aumentó la participación y el disfrute de quienes asistían.

¿Con quién lo hicimos? La fuerza de la comunidad

Nada de esto hubiera sido posible sin Un Salto de Vida, gracias a sus años de trabajo en el territorio. Ellas y ellos fueron nuestros guías, nuestros aliados y nuestros amigos. Con ellos aprendimos a mirar el territorio con otros ojos. La comunidad fue también protagonista. Aunque la asistencia variaba cada semana, logramos involucrar entre 8 y 24 personas por sesión, de todas las edades. Escuchamos relatos de cómo era el río antes, de cómo se soñaba con otro El Salto, y de lo que se quería proteger, pero que se encuentra despojado. También escuchamos risas, chistes y preguntas que nos dieron esperanza y empuje para seguir y resistir desde el juego.

Nuestras reflexiones: jugar también es resistir

Uno de los conceptos centrales del proyecto fue el de tejido social, entendido como los vínculos, acuerdos e identidades que permiten la vida en comunidad (Mendoza y Atilano, 2016). En un territorio atravesado por la fragmentación, queríamos aportar a su reconstrucción. También apostamos por el buen convivir, esa idea de que el bienestar no depende sólo del desarrollo individual, sino de la calidad de vida colectiva, del cuidado mutuo y de la relación armónica con el entorno.

Y en esa apuesta, el juego fue clave. Usamos el juego no solo como entretenimiento, sino como herramienta para generar confianza, diálogo y participación. Desde esta perspectiva, también fue un medio para visibilizar y reflexionar colectivamente sobre las problemáticas del territorio.

De igual manera, pusimos atención al enfoque intergeneracional pues queríamos que personas de todas las edades convivieran. Escuchar a una persona adulta mayor contar cómo era el río antes, mientras una niña preguntaba por qué ahora “El Salto es feo”, nos hizo ver que estos diálogos son necesarios para resignificar el territorio desde las memorias y los sueños compartidos.

Igualmente fue importante tener una mirada desde la perspectiva de género, que nos permitió reconocer que muchas de las participantes eran mujeres, madres que sólo podían asistir si sus hijos también tenían un espacio dónde participar de forma simultánea. Por eso diseñamos actividades donde todas y todos pudieran estar. Tomar esto en cuenta fue también una forma de cuidar a las cuidadoras.

Y hablando de cuidado, queremos nombrar algo que ocurrió de manera espontánea pero que fue clave: la comensalidad (Homobono, 2002), que se refiere a compartir alimentos como forma de generar confianza y fortalecer vínculos con el colectivo. La comensalidad se aplicó al llevar botana a las sesiones; compartir pan dulce o una cena después de los juegos; todo eso generó cercanía, afecto, comunidad y horizontalidad.

¿Y después qué? Lo que aprendimos y lo que continúa

Un indicador de éxito fue que, al concluir nuestra participación, algunos niños y niñas organizaron por su cuenta nuevas sesiones de la ludoteca, sin necesidad de que nosotras mediáramos. Este hecho reflejó que hubo una apropiación del espacio y del sentido de las actividades, lo que es clave para la sostenibilidad de cualquier proyecto.

Aprendimos que los proyectos socioeducativos no pueden hacerse desde arriba ni desde fuera. Que requieren escucha, humildad, compromiso y presencia. Que la participación real implica soltar el control, confiar y caminar al ritmo de la comunidad. También aprendimos que la alegría es una forma de resistencia. Que jugar, compartir, reír y convivir son formas profundas de hacer frente a la violencia y al despojo territorial, aun cuando en un inicio no parezca así.

Este proyecto nos transformó en todos los sentidos. Como educólogas en formación, entendimos que la educación no sólo ocurre en las aulas, sino también en las canchas, las banquetas, la comunidad, la mesa en la que compartimos juegos y comida. Así también se defiende nuestra casa común y se exige justicia.

Nos despedimos del territorio con la esperanza de que lo sembrado siga creciendo. Pero también con la certeza de que volveremos, de una u otra forma. De que lo vivido trascenderá nuestra experiencia. Porque en comunidad, desde el cuidado y el juego, otra realidad sí es posible.

Referencias

Mendoza G. y Atilano, J. (2016). Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz. México, Centro de Investigación y Acción Social por la Paz del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Homobono, J. I. (2002). Adaptando tradiciones y reconstituyendo identidades. La comensalidad festiva en el ámbito pesquero vasco-cantábrico. Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España, Barcelona: Ariel, 179-208.